Hybrid-Kraftwerke für Industrie & Kommune

Mit unseren Hybrid-Lösungen bieten wir Ihnen effiziente Energiesysteme für mehr Unabhängigkeit an - mit und ohne Netzanschluss

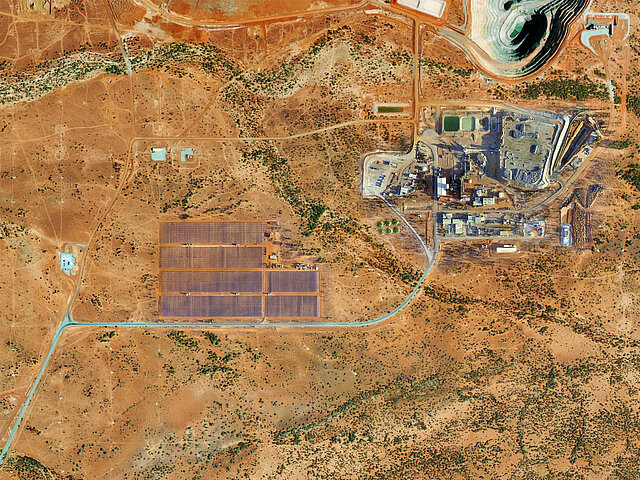

Weltweit decken große Industriebetriebe (Minen, Zementindustrie etc.) ihren Energiebedarf oft über Diesel-, Schweröl- oder Gaskraftwerke. Damit sind sie erheblichen Strompreisschwankungen ausgesetzt. Die Nachteile sind offensichtlich: Hohe Brennstoffkosten, eine schlechte Umweltbilanz und geringe Planungssicherheit hinsichtlich der Energiekostenentwicklung.

Aber auch dort, wo eine gut ausgebaute Netz-Infrastruktur vorhanden ist, kann die Kombination von erneuerbaren Energien und Speichersystemen einen echten Mehrwert bieten. Unser Favoriten für den deutschen Markt: Wind- und Solarenergie auf der Erzeugerseite sowie Batteriespeicher und Wasserstoffsysteme mit Elektrolyse-Anlage für die Verstetigung der Stromproduktion.

-

Reduzierung der Stromkosten

-

Niedrige CO2-Emissionen

-

Stabile und planbare Strompreise

Innovative Projekte im deutschen Markt

Im Jahr 2022 haben wir in Schmölln in der brandenburgischen Uckermark Deutschlands erstes Wind+Speicher-Projekt ans Netz gebracht. Den Zuschlag erhielt das Vorhaben 2020 bei der ersten bundesweiten Innovationsausschreibung der Bundesnetzagentur.

Zwei Windenergie-Anlagen vom Typ Vestas V136 mit einer Nennleistung von je 3,6 Megawatt (MW) versorgen den Batteriespeicher mit einer Kapazität von 3 Megawattstunden (MWh). Errichtet wurde er zusammen mit Smart Power. Dank des Lithium-Ionen-Speichers kann auch in windarmen Zeiten sauberer Ökostrom in das Stromnetz eingespeist werden. Ein- und ausgespeichert wird ausschließlich der Vor-Ort-Strom aus den beiden Anlagen des Windparks Schmölln II.

JUWI und Smart Power realisierten zudem in Baden-Württemberg ein weiteres Speicherprojekt in Verbindung mit erneuerbaren Energien: Den Solarpark Seckach im Neckar-Odenwald-Kreis. Im Jahr 2023 ist der 9,8 Megawatt starke Solarpark Seckach mit dem 3,7 Megawatt starken Batteriespeicher (3,7 MWh) ans Netz gegangen. Betrieben wird die Anlagenkombination vom Mannheimer Energieunternehmen MVV.

Autarke Energiesysteme fernab des öffentlichen Stromnetzes

Mit unseren Hybrid-Lösungen bieten wir Ihnen autarke Energiesysteme fernab des öffentlichen Stromnetzes. JUWI ist Ihr Experte für den Bau von Off-Grid Anlagen, die größer als ein Megawatt sind. Unsere Kunden kommen aus den unterschiedlichsten Sektoren, dem Minensektor, der Zement- oder Wasserentsalzung-Industrie. Kommerzielle und industrielle Kunden gehören ebenso dazu wie Klienten mit touristischem oder landwirtschaftlichem Hintergrund.

Je nach Bedarf kombinieren wir verschiedene Energiesysteme wie zum Beispiel Photovoltaik, Windenergie, Batterie- oder Hybridsysteme für Dieselgeneratoren. Unsere erfahrenen Ingenieure planen maßgeschneiderte Anlagen, die genau Ihren Bedürfnissen entsprechen. Darüber hinaus arbeiten wir mit lokalen Partnern zusammen, um die Wirtschaft vor Ort zu stärken.

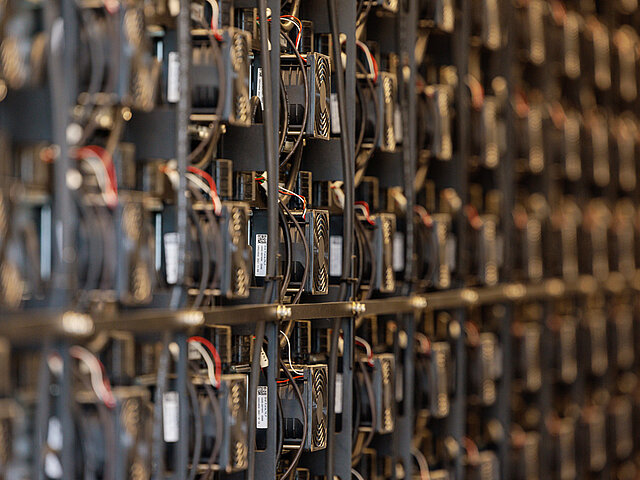

Hybrid-Stromversorgungslösungen bieten das Potenzial, den Einsatz fossiler Brennstoffe in netzfernen Umgebungen erheblich zu reduzieren. Gleichzeitig produzieren sie zuverlässig Strom – und das zu wettbewerbsfähigen Preisen. Bei solchen Projekten werden PV- oder Wind-Kraftwerke mit Speichereinheiten ergänzt. Diese können dann über eine von JUWI entwickelte Software, den „JUWI Hybrid IQ“, intelligent in bestehende Inselnetze integriert werden.

„Es bleibt sehr spannend, denn vieles ist in Bewegung geraten“

Das Bundeskabinett hat von Januar 2022 bis Ende November allein 29 Gesetzentwürfe des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz verabschiedet, hinzukommen 35 Verordnungen und Anordnungen aus dem Hause Habeck, die Einfluss auf den Energiesektor haben. Hier braucht es dringend eine Einordnung. Was waren denn aus Eurer Sicht die wirklich wichtigen Entscheidungen?

Lothar Schulze: Zuerst ist sicherlich die „Bestandsaufnahme“ des neuen Vizekanzlers und Wirtschafts- und Klimaministers Robert Habeck am 11. Januar zu nennen. In der Eröffnungsbilanz zum Klimaschutz hat er deutlich gemacht, wie weit wir von der Erreichung dieser Ziele tatsächlich entfernt sind – und das in einem neuen und von Verbindlichkeit geprägten Kommunikationsstil. Das ist definitiv eine völlig neue Qualität und politisches Commitment für den Ausbau der Erneuerbaren.

Michael Herr: An konkreten und wichtigen Vorhaben haben wir vor allem eine große EEG-Reform, ein neues Wind-an-Land-Gesetz und eine Anpassung des Bundesnaturschutzgesetzes gesehen. Daneben erfolgreiche Verbesserungen im Baugesetzbuch und bei der Vereinbarkeit von Windenergie und ziviler Flugsicherheit. Mit den umgesetzten Regelungen wurde ein Großteil der EE-Themen aus dem Koalitionsvertrag der Ampelregierung bereits im ersten Jahr angepackt und umgesetzt. Das ist positiv. Aber klar ist auch: Es fehlen noch sehr wichtige Reformen und an vielen Stellen sind Nachbesserungen erforderlich. Zudem hat der Krieg in der Ukraine nochmal ein dickes Ausrufezeichen hinter die Notwendigkeit eines schnellen EE-Zubaus gesetzt, insbesondere in Deutschland und in der EU.

Welche Themen seht Ihr denn für dieses Jahr (2023) als zentral an?

Michael Herr: Da wäre als erstes die Beschleunigung der Genehmigungsverfahren zu nennen. Denn ohne beherzte und wirkungsvolle Änderungen im Bundesimmissionsschutzgesetz wird es nicht zur erforderlichen Beschleunigung kommen, die wir insbesondere im Bereich Wind an Land benötigen, um in ausreichender Höhe und mit der erforderlichen Rechtssicherheit Genehmigungen generieren zu können. Das Bundesumweltministerium ist hier in Abstimmung mit den anderen Ressorts in der Verantwortung, einen Gesetzentwurf vorzulegen. Dieser Entwurf sollte im 2. Halbjahr 2022 vorgelegt und bis Jahresende verabschiedet sein. Bis heute hat sich die Regierung aber nicht einigen können. Wenn es hier aber nicht vorangeht, haben wir zwar vorne (Ziele und Flächenverfügbarkeit) die Hausaufgaben gemacht, aber in der Mitte (Genehmigung) wird weiter blockiert. Hinten kann dann folglich auch nicht mehr rauskommen.

Lothar Schulze: Ein weiteres zähes Thema ist die tatsächliche und sachgerechte Umsetzung der Bundesregelungen auf Ebene der Länder. Hier entscheidet sich ja, was von den Gesetzen in unserer täglichen Praxis ankommt. Aktuell sehen wir da ein heterogenes Bild: Wir sehen, dass sich das überragende öffentliche Interesse am Ausbau der erneuerbaren Energien in den Ländern teilweise nicht gegen Denkmalschutz, Artenschutz und andere Belange durchsetzen kann, weil die Länder hier schlicht nicht mitspielen. Bei der Umsetzung der Flächenziele des Wind-an-Land-Gesetzes überwiegen die positiven Eindrücke, da viele Länder die Flächenausweisung tatsächlich schnell voranbringen wollen, zum Teil deutlich schneller, als das Bundesgesetz (Wind-an-Land-Gesetz) dies vorschreibt. Anders sieht es bei den Anwendungshinweisen für das Bundesnaturschutzgesetz auf Länderebene aus. Dort gibt es teilweise haarsträubende Entwürfe für Auslegungen, die das Bundesgesetz konterkarieren und den Windausbau massiv bremsen würden. Daher bedarf es dringend einer Anpassung auch der entsprechenden Ländergesetze, um zum Beispiel das überragende öffentliche Interesse dort zu verankern. Notfalls muss die korrekte Anwendung der Bundesgesetze durch allgemeine Verwaltungsvorschriften sichergestellt werden.

Was wird von EU-Seite noch kommen?

Michael Herr: Wir stehen vor einer Neugestaltung des Strommarktdesigns. Dieser Punkt hat aufgrund des Angriffskriegs Russlands gegen die Ukraine und der daraus in Europa entstandenen fossilen Energie(preis-)Krise eine noch zentralere und dringendere Bedeutung bekommen. Wir haben an der intensiven Diskussion über die Erlösabschöpfung im letzten Jahr sehen können, dass das System nicht stabil und nicht zukunftsfähig ist. Die EU-Kommission plant daher für den gesamten EU-Strommarkt noch im ersten Quartal diesen Jahres Vorschläge zu erarbeiten. Auch in Deutschland soll eine entsprechende Diskussionsplattform ab Februar die Arbeit aufnehmen.

In welche Richtung wird die Diskussion dabei denn gehen?

Lothar Schulze: Das ist natürlich noch spekulativ. Erste geleakte Papiere aus der EU liebäugeln wohl mit sogenannten „Contracts for Difference“ (CfD) für fluktuierende Erneuerbare, sprich Finanzierungsinstrumente, die zum einen nach unten durch einen Floor-Preis die Finanzierbarkeit von Projekten sicherstellen, auf der anderen Seite aber auch Mehrerlöse nach oben begrenzen. Sprich, sofern man eine Absicherung nach unten haben möchte, erkauft man sich dies durch eine Abschöpfung am oberen Ende. Dem könnte man nur entgehen, indem man gänzlich auf eine Förderung verzichtet und die Projekte frei an den Markt bringt. Hier liegt aber genau die Krux: Die fluktuierende Erzeugungsleistung (Wind und PV) soll in den nächsten Jahren in Deutschland und der EU massiv ansteigen. Zu Zeiten guter Wind- bzw. und Solarbedingungen wird dann erwartungsgemäß viel Strom im Netz und auf dem Markt sein. Damit ist dann auch der Preis niedrig. Eine freie Vermarktung ohne garantierte Mindesterlöse ist auch heute noch eine große Herausforderung bei der Finanzierung von EE-Anlagen. Auch zukünftig wird in der Regel eine Art der Vergütungs-Absicherung für EE-Investition erforderlich sein. Zum Teil könnte das am Markt über PPA erfolgen, unseres Erachtens aber nicht in der Menge, die wir für die Klimaziele brauchen. Daher wurde von Seiten der Erneuerbaren-Verbände das Modell einer „Mengensteuerung“ ins Spiel gebracht. Dieses sieht vor, dass EE-Projekte über Ausschreibungen eine bestimmte Menge förderfähiger Strommengen zu einem bestimmten Preis bezuschlagt bekommen. Diese Mengen an Kilowattstunden können dann über die Lebensdauer der Projekte verteilt werden. Welches Modell sich auch immer durchsetzen wird, es bleibt sehr spannend, denn vieles ist in Bewegung geraten.