So werden Anwohner vor Windrad-Schatten geschützt

Es beginnt mit einem Luftbild. Zu sehen ist eine Fläche, auf der künftig ein Windpark Strom erzeugen soll. Darauf markiert Susanne Andres sämtliche Gebäude im Umkreis der geplanten Turbinen. Dreihundert Punkte oder sogar mehr können es sein, die sie am Ende auf dem Foto gekennzeichnet hat. Jede Markierung steht für einen Immissionspunkt.

Dabei geht es in diesem Fall nicht um Lärm, sondern um Licht oder besser: wechselndes Licht. Denn steht die Sonne hinter einer sich drehenden Windenergie-Anlage, wirft diese einen rotierenden Schatten – die Fachfrau spricht von periodischem Schattenwurf. Anwohner von Windparks sollen davon möglichst wenig belästigt werden. Um herauszufinden, wie viele Häuser als so genannte Immissionspunkte betroffen sein könnten, überprüft Andres, Expertin für Wind- und Standortbewertung bei JUWI, akribisch, welche Gebäude im Schatten einer Anlage liegen könnten.

Wie viel Schatten ist erlaubt?

Wie viel Schattenwurf die angrenzenden Häuser maximal abbekommen dürfen, ist genau geregelt. Die „Hinweise zur Ermittlung und Beurteilung der optischen Immissionen von Windkraftanlagen“, beschlossen von der Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft für Immissionsschutz, geben den Projektentwicklern exakte Vorgaben.

Unterschieden wird dabei zwischen der theoretisch möglichen und der tatsächlich auftretenden Dauer des Schattenwurfs. Ausgangspunkt ist die astronomisch maximal mögliche Beschattungsdauer: Die Sonne scheint den ganzen Tag, der Rotor läuft ständig und steht dabei immer genau quer zur Sonne. In diesem Fall dürften am Haus höchsten 30 Stunden pro Jahr und 30 Minuten am Tag Schattenwurf wahrnehmbar sein, so ist es festgelegt. In der Realität treffen diese Bedingungen jedoch nie vollständig zu, sodass die meteorologisch wahrscheinliche Beschattungsdauer deutlich geringer ist. Die maximal erlaubte tatsächliche Dauer des Schattenwurfs ist daher auf acht Stunden im Jahr begrenzt.

Berücksichtigt werden auch bestehende Windparks

In der Praxis bedeutet das: Windenergie-Anlagen müssen mit einer automatischen Abschaltvorrichtung ausgestattet werden, sollte ihr periodischer Schattenwurf theoretisch über 30 Stunden pro Jahr oder 30 Minuten pro Tag auf ein Wohngebäude, eine Schule oder ein Bürohaus fallen. Diese Abschaltautomatik sorgt dafür, dass die tatsächliche Beschattung auf höchstens acht Stunden pro Jahr und 30 Minuten pro Tag begrenzt bleibt.

„Wir berücksichtigen dabei nicht nur die neuen Windenergie-Anlagen, sondern auch bereits errichtete und noch geplante Windparks“, sagt Andres. Für eventuelle Abschaltungen ist zudem nicht entscheidend, wie lange eine bestimmte Windenergie-Anlage Schatten wirft, sondern wie lange der Immissionspunkt betroffen ist.

Ein Schattengutachten berechnet die mögliche Belastung

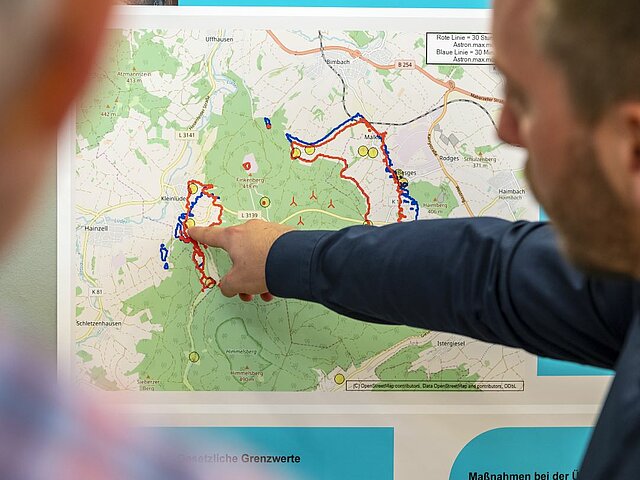

Um die möglichen Zeiten genauestens zu berechnen, erstellen die Planer ein Schattenwurfgutachten, dessen Grundlagen die per Hand markierten Immissionspunkte auf dem digitalen Luftbild sind. „ In der Regel überprüfen wir verschiedene Luftbilder oder digitale Karten, um sicherzugehen, dass wir alle schutzwürdigen Gebäude im Schattengutachten berücksichtigen“, erläutert Andres.

Sind die Daten aller Immissionspunkte erhoben, berechnet eine spezielle Software die möglichen Schattenwurfzeiten, die wiederum die Grundlage für das Gutachten im Genehmigungsprozess liefern.

Auch wenn es bei Bürgerversammlungen immer wieder Fragen zu Schattenwurf gibt, sei das Thema gut geregelt, ist Andres überzeugt. „Die Abschaltautomatik moderner Anlagen orientiert sich am tatsächlichen Schattenwurf und sorgt dafür, dass die tatsächliche Dauer von höchstens 30 Minuten am Tag und acht Stunden im Jahr eingehalten wird“, sagt die Planerin. Und das gilt für jeden der vielen Immissionspunkte, die sie am Anfang des Planungsprozesses identifiziert hat.