Warum brauchen wir Batteriespeicher für die Energiewende?

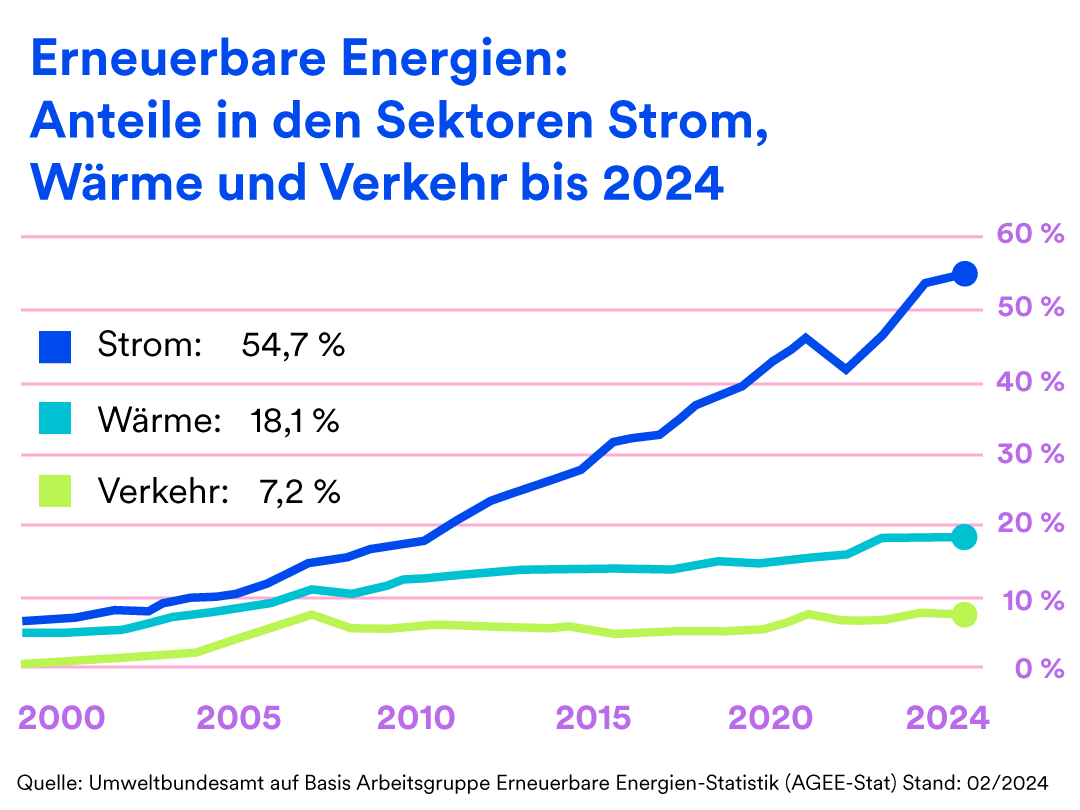

Die Energiewende schreitet voran: Erneuerbare Energien liefern bereits mehr als die Hälfte des deutschen Strombedarfs. Das ist ein Erfolg im Kampf gegen den Klimawandel. Doch mit dem Umbau der Energieversorgung entstehen neue Herausforderungen.

Sonne und Wind sind schwankende Energiequellen: Windparks und Photovoltaik–Anlagen können nur dann Strom erzeugen, wenn die Sonne scheint oder der Wind weht. Strom benötigen wir aber in unserer modernen Gesellschaft rund um die Uhr und sehr zuverlässig.

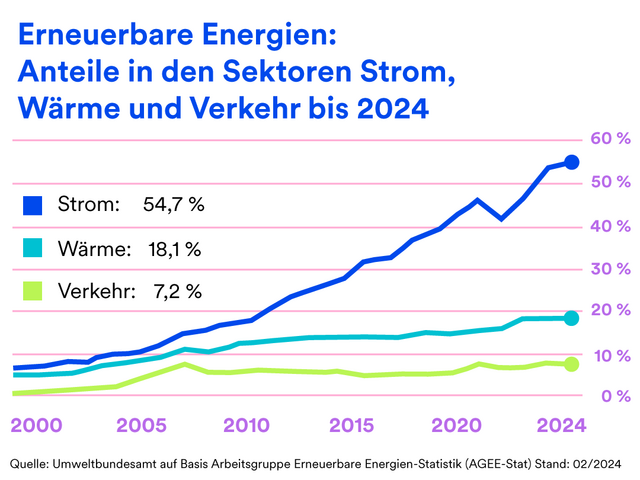

Eine weitere Herausforderung ist der sichere Netzbetrieb. Das Stromnetz braucht eine konstante Stabilität zwischen Erzeugung und Verbrauch. Derzeit werden deshalb bei starkem Wind oder hoher Sonneneinstrahlung Windparks und Photovoltaik–Anlagen abgeschaltet. Damit geht viel Strom verloren.

Um diese Probleme zu lösen, gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. So sollen künftig Gaskraftwerke, die auch mit Wasserstoff betrieben werden können, Lücken in der Stromerzeugung schließen. Speicher hingegen nehmen „überflüssige“ Strommengen auf und stellen diese Energie wieder zur Verfügung, wenn sie benötigt wird.

Der Bedarf an Batteriespeichern ist groß: Das Fraunhofer Institut für Solare Energiesysteme (ISE) geht davon aus, dass bis 2030 Batteriespeicher mit einer Kapazität von etwa 100 Gigawattstunden Strom und bis 2045 von etwa 180 Gigawattstunden benötigt werden.

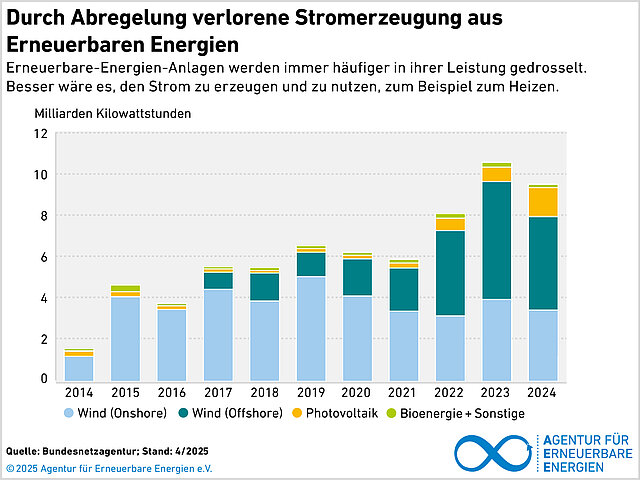

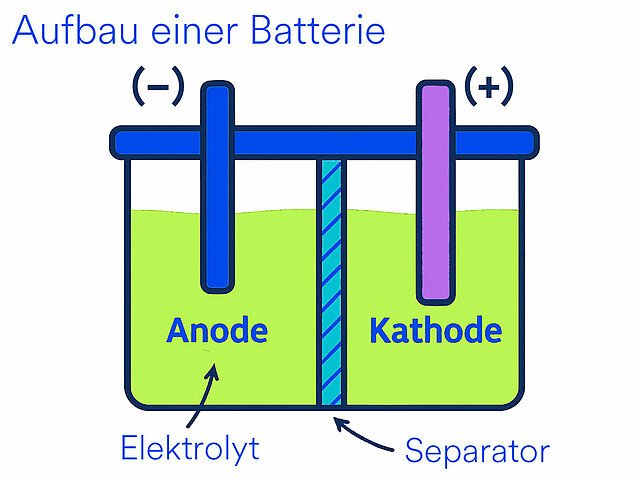

Noch heute wird die Galvinische Zelle, der zentrale Bestandteile einer Batterie, auch Volta-Zelle genannt. In dieser Zelle wird chemische Energie in elektrische Energie umwandelt. Sie besteht aus vier Komponenten:

Die Kathode nimmt während der Entladung der Batterie Elektronen auf und ist somit der positive Pol.

Die Anode gibt Elektronen ab und ist der negative Pol der Batterie.

Der Elektrolyt ist eine ionenleitende Substanz, die zwischen Anode und Kathode liegt und den Ionenfluss ermöglicht. Elektrolyte können je nach Batterietyp flüssig, gelartig oder fest sein.

Der Separator ist eine physikalische Barriere, die Anode und Kathode voneinander trennt und dafür sorgt, die beiden keinen direkten Kontakt miteinander haben, aber ein Ionenfluss möglich ist.

Damit Strom fließt und Elektronen ausgetauscht werden, müssen Anode und Kathode durch einen äußeren Stromkreis verbunden werden. Gleichzeitig wandern Ionen durch den Elektrolyten im Inneren der Batterie, um den Ladungsausgleich zu gewährleisten.

So genannte Sekundärbatterien (Akkumulatoren) lassen sich durch Anlegen einer äußeren Stromquelle wieder aufladen, wie beim Handy oder Laptop. Dann läuft die Reaktion umgekehrt ab. Primärbatterien können lediglich einmal entladen werden.

Welche Funktionen übernehmen Batteriespeicher?

Speicher werden für die Energiewende unverzichtbar sein – auch weil sie so flexibel einsetzbar sind und unterschiedliche Aufgaben übernehmen können. Ein Papier des Bundeswirtschaftsministeriums- aus dem Jahr 2024 bezeichnet sie deshalb auch als „Schweizer Taschenmesser der Energiewende“.

So können Batteriespeicher unter anderem in größeren stationären Batterien kurzfristige Schwankungen im Stromsystem ausgleichen und so den Strompreis an der Börse stützen und zur Frequenzstabilisierung eingesetzt werden. Unternehmen profitieren von Batteriespeichern, indem sie so genannte „Lastspitzen“ ausgleichen und damit Kosten sparen.

Kleinere stationäre Batteriespeichern („PV-Heimspeicher“) können in Verbindung mit einer PV-Anlage für einen höheren Anteil der Eigenversorgung sorgen und gleichzeitig das Netz entlasten. Und nicht zuletzt können die vielen Batterien, die in E-Autos verbaut werden, einen riesigen dezentralen Speicher bilden, indem sie in Zeiten hoher Stromerzeugung geladen werden. In der Zukunft sollen sie auch in der Lage sein, Strom ins Netz oder in das „Heim“ zurückzuspeisen.

Zudem werden mittlerweile immer mehr Photovoltaik-Anlagen oder Windparks mit einem Batteriespeicher geplant. Der erzeugte Strom lässt sich dann flexibler und besser über den Tag verteilt ins Netz einspeisen. Außerdem kann der Speicher die Eigenstromversorgung des Parks übernehmen.

Nicht zuletzt können in Gegenden mit schlechtem oder gar keinem Stromnetz Batteriespeicher für eine stabile Stromversorgung aus Sonne oder Wind sorgen. Bislang kommen hier häufig Dieselgeneratoren zum Einsatz.

Speicher-Boom bringt Ziele in greifbare Nähe

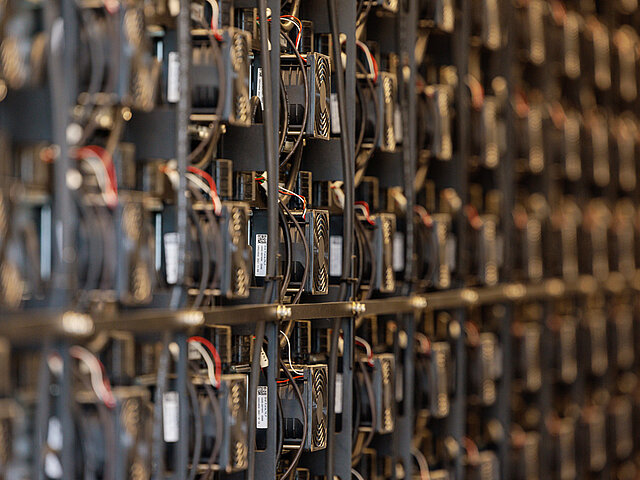

Die Zahl der Batteriespeicher ist in Deutschland in den letzten Jahren rasant gestiegen. Allein 2024 wurden fast 600.000 Batteriespeicher neu in Betrieb genommen. Sowohl die Anzahl als auch die Kapazität aller in Deutschland installierten Solarspeicher stiegen damit innerhalb eines Jahres um fast 50 Prozent.

Insgesamt waren zum Stichtag 31. Dezember 2024 mehr als 1,8 Millionen Speicher mit einer Kapazität von rund 19 Gigawattstunden installiert. Das reicht rechnerisch aus, um den durchschnittlichen privaten Tagesstromverbrauch von mehr als zwei Millionen 2-Personen-Haushalten in Deutschland zu speichern. Wird dieses Ausbautempo beibehalten, sind die von Fraunhofer ISE berechneten Ziele in greifbarer Nähe.